Oi, como você está?

O Lambrequim desta semana chega com toques de violão sete cordas e questionamentos sobre quem valora quem: o prêmio literário ao premiado ou vice-versa? Eis o que cavamos para a edição 131 do nosso semanário incidental.

🧲 Um convite para a roda de conversa feminina com um toque arrojado;

🧲 Uma introdução ao violão de 7 cordas;

🧲 E uma especulação sobre como a literatura está premiando a ancestralidade.

É isso! Compartilhe o Lambrequim sem moderação e boa leitura!

PROJETOS DO LADO DE CÁ

Arrojadas é a HQ escolhida para roda de conversa feminina na Itiban Comic Shop

por

A roda de conversa feminina da @itibancomicshop chega a sua quarta edição com a recém-lançada obra em quadrinhos "Arrojadas: mulheres paranaenses que reescreveram a história", de @myllepampuch e @amandagodoibarros.

Anota na agenda! O encontro é no dia 18 de outubro, às 19h, com a presença das autoras.

Após a conversa, haverá uma sessão de autógrafos.

📍 Itiban Comic Shop (Av. Silva Jardim, 845 - Curitiba).

🌸 Mediação: Pagu Leal, Melissa Medroni e Fernanda Ayres.

🔓 É só chegar, sem inscrição prévia.

Mais info e livro: https://temporacriativa.com/produto/arrojadas

Texto e imagem de divulgação da @melissamedroni

.

Leia a coluna no navegador

Compartilhe a coluna no WhatsApp »

ARTIGOS

Uma breve introdução ao Violão de 7 Cordas

por

Nos últimos anos, houve um aumento significativo no número de violonistas dedicados ao instrumento, motivando-me a escrever este texto.

O 7 cordas tem suas raízes profundamente ligadas à Música Brasileira. Embora o instrumento possa ser encontrado em diferentes tradições ao redor do mundo, no Brasil, ele se estabeleceu como uma característica marcante de alguns gêneros musicais, em particular o Choro e o Samba.

Origens

A origem do violão de sete cordas no Brasil permanece envolta em mistério. As escassas fontes bibliográficas sobre o tema sugerem três possíveis explicações, embora nenhuma delas tenha sido definitivamente confirmada. Uma possibilidade é que o instrumento tenha sido trazido da França por um membro dos Oito Batutas; outra teoria sugere que um cigano russo que visitou o Rio de Janeiro poderia tê-lo introduzido; e uma terceira hipótese é que um músico, buscando notas mais graves, tenha solicitado a um luthier a criação do instrumento. Estas conjecturas são propostas por Remo Pellegrini:

“[…] acredita-se que alguns ciganos russos que freqüentavam a casa da Tia Ciata poderiam ter sido o elo do instrumento com a cultura brasileira. Há ainda hipóteses de que esse violão possa ter sido trazido da França por Arthur de Souza Nascimento (Tute) […] ou mesmo, que ele possa ter sido encomendado a algum luthier por um violonista que teria sentido a necessidade de notas mais graves que as do violão convencional” (PELLEGRINI, 2005, p. 43-44).

O violão de sete cordas surgiu no Brasil, principalmente, como ferramenta de acompanhamento, destacando-se nas rodas de Choro. A inclusão da sétima corda, usualmente afinada em Dó ou Si, confere ao instrumento uma riqueza e profundidade sonora distinta.

Os primeiros registros de sua utilização no cenário musical são vinculados a Otávio Littleton da Rocha Viana (1888 – 1927), irmão de Pixinguinha e popularmente conhecido como China, e também a Artur de Souza Nascimento (1886 – 1957), apelidado de Tute. Embora China e Tute tenham sido precursores, foi através de Horondino José da Silva (1918 – 2006), também conhecido como Dino Sete Cordas, que o violão de sete cordas firmou-se no cenário musical como instrumento de acompanhamento. (TABORDA, 1995; BRAGA, 2004).

Versatilidade

A adição da sétima corda traz ao violão uma capacidade expandida na produção dos baixos, as chamadas baixarias, que são essenciais no acompanhamento e na criação dos contrapontos nos mais diversos gêneros de Música Popular Brasileira.

Ao longo das décadas, o 7 cordas consolidou-se não apenas como um instrumento musical, mas como um símbolo de identidade cultural. Muitos dos grandes nomes da música brasileira, como, por exemplo, Maurício Carrilho e Carlinhos 7 Cordas, utilizam o instrumento para expressar uma das essências da Música Brasileira.

Escuta Musical

A escuta ativa das obras dos mestres do violão de 7 cordas é fundamental para qualquer aspirante ou apreciador deste instrumento. Imersos nas gravações destes artistas, podemos apreender nuances, técnicas e estilos que enriquecem a compreensão musical e formam uma base sólida para a própria prática instrumental.

Ao escutar os grandes nomes do violão de 7 cordas, aprendemos mais do que apenas melodias e harmonias. A escuta nos educa sobre fraseado, dinâmica, timbre e, acima de tudo, sobre o próprio instrumento.

Técnicas para criar uma Baixaria

A essência de uma baixaria reside no deslocamento melódico das notas graves dos acordes consecutivos. Esses deslocamentos podem se manifestar de formas diatônicas, cromáticas, através de arpejos e outras variantes. Vamos explorar alguns princípios teóricos e práticos básicos para a construção de uma baixaria.

Entendimento Harmônico: Antes de tudo, é essencial compreender a progressão harmônica da música. Saber quais acordes estão sendo usados e como eles se relacionam ajuda a formular linhas de baixo que se conectam logicamente e musicalmente. A melhor forma de fazer isso é “limpando a harmonia”, por exemplo:

Isso permite que você crie diferentes tipos de baixarias para a mesma sequência de acordes (com exceção das obrigações, já, já falamos disso):

Notas do acorde (Arpejos): Uma das formas mais simples e eficazes de criar uma baixaria é mover-se por notas do acorde (as notas da tríade e da tétrade). Esse tipo de movimento cria uma sensação fluida e conectada:

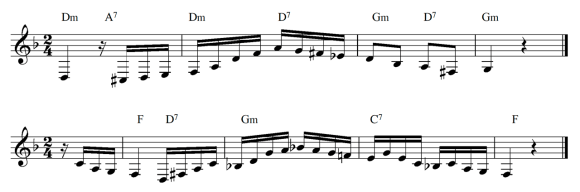

Escalas: Quando falamos sobre movimento diatônico, estamos nos referindo ao movimento entre as notas de uma escala sem desvios cromáticos, vejamos:

Cromatismo: Incorporar notas cromáticas (notas que não fazem parte da escala diatônica) pode adicionar cor e tensão à baixaria, conduzindo de forma interessante para o próximo acorde:

Ritmo: Embora a teoria das notas seja crucial, é fundamental considerar o ritmo. Variações rítmicas podem infundir vida na baixaria, tornando-a mais expressiva e cativante:

Baixarias de Obrigação: Estas são linhas melódicas (baixarias) que foram eternizadas em gravações ou especificadas pelo compositor para serem tocadas pelo violonista de 7 cordas. Tais frases tornaram-se referências esperadas durante a execução, atuando quase como uma assinatura melódica dentro da peça:

Algumas Frases

Lembre-se de transpor usando o ciclo de 5ªs e 4ªs, por exemplo:

Nota: As frases mencionadas são adequadas tanto para modos maiores quanto menores. Apenas certifique-se de alinhar a terça do acorde corretamente (terça maior para acordes maiores e terça menor para acordes menores). Além disso, no modo menor, a Escala Menor Harmônica é comumente usada, implicando uma 6ª menor.

Referências:

PELLEGRINI, Remo Tarazona. Análise dos Acompanhamentos de Dino Sete Cordas em Samba e Choro. São Paulo, 2005. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, 2005.

TABORDA, Márcia. Dino Sete Cordas e o Acompanhamento de Violão na Música Popular Brasileira. Rio de Janeiro, 1995. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1995.

BRAGA, Luiz Otávio. O Violão de Sete Cordas. Rio de Janeiro: Editora Lumiar, 2004.

.

Leia a coluna no navegador

Compartilhe a coluna no WhatsApp »

PROVISÓRIO ESPECULATIVO

Entre o Nobel e a ABL: o zeitgest

por

O dia cinco de outubro de 2023 trouxe um embate para este escriba-autoproclamado-conhecedor das (L)literaturas todas (aquela com minúscula e a outra, em maiúscula, além da singular e da plural). Duas notícias separadas por (ao menos) um oceano pareciam falar da mesma coisa usando meios distintos. Primeiro vetor do embate: a gélida academia sueca concedeu o Nobel de Literatura ao norueguês Jon Fosse, cujo nome – para além da vocação inquestionável ao trocadilho fácil na língua de Camões – eu desconhecia cabalmente. Soube depois que há um ou dois livros traduzidos ao português do agora nobelizado dramaturgo (e que, como era de se esperar, deu-se uma corrida entre as editoras brasileiras para traduzir suas obras). Não fosse isso e era menos, diria Leminski.

Segundo vetor do choque: a ABL (que há alguns meses ignorou Maurício de Sousa), acaba de nomear Ailton Krenak o mais novo imortal das Letras tupiniquins. Por conhecer a potência de sua obra, indissociável de sua própria biografia, fiquei feliz ao saber da comenda ao notório ambientalista e pensador – primeiro indígena a ingressar na Academia – mas ao mesmo tempo me bateu uma incerteza: a ABL, historicamente excludente e engessada, merece se escorar na simbólica imagem de Krenak? Na modernidade tardia em que tradições se despedaçam, são as premiações que dão destaque às pessoas ou elas que ainda conferem relevância aos selos criados há mais de século? Pronto: o Embate-Existencial-de-Relevância-Questionável-e-Consequências-Limitadíssimas estava instaurado...

Não fosse tanto e era quase

Ok, Nobel e ABL são academias e, como tais, estão envoltas em disputas políticas. Desde o início deste século, a tentativa de promover a representatividade é comovente (risos), resultando em ineditismos que, ao invés de celebrar pioneirismos, ressaltam exclusões seculares. É um tal de primeira-mulher isso, primeiro-homem-negro aquilo, primeira-mulher-trans etc. Você e eu conhecemos o discurso. Vamos aos fatos: Jon Fosse escreve em nynorsk, uma variante minoritária da língua norueguesa e, portanto, dá destaque a essa reunião de dialetos marcada pela oralidade. Ao receber o Nobel, Jon declarou que, em última análise, “devia o prêmio ao próprio idioma”.

Quando a questão é colocada assim fica mais fácil aproximar as duas premiações de cinco de outubro: Ailton Krenak não escreve seus livros da maneira a que as convenções literárias nos ensinaram, mas transmite suas narrativas através da voz. Seus livros, já traduzidos para treze países, são transcrições realizadas a partir de suas entrevistas, palestras e discursos, conforme a tradição indígena da... oralidade. Nos dois casos, entre os tão diferentes Krenak e Fosse, traços muito claros de resistência.

Para além da compensação financeira (que, no caso do Nobel, está na casa dos milhões de reais) e da visibilidade proporcionada dentro dos respectivos círculos, é possível classificar entre melhor e pior algo tão abstrato quanto a literatura (leia-se: qualquer manifestação artística)? Nem precisa de especulação para afirmar que: não. Premiações ou eleições do gênero nunca se tratam (apenas) de qualidade, e demoram muito a refletir o zeitgest, a tendência (irreversível?) à diversidade.

Se as Academias seguem excludentes e desconectadas da realidade, a produção literária contemporânea responde cada vez mais aos anseios por representatividade. Embora muito longe do ideal (o que seria ideal?), o mercado editorial é mais democrático – isso para não falar da produção de base em oficinas de escrita, editoras engajadas, autopublicação, programas de incentivo à cultura, pesquisas sobre a arte popular etc.

Maior premiação da literatura brasileira, o Prêmio Jabuti, depois de se manter elitista por décadas, nos últimos anos tornou-se mais democrático (a passos de tartaruga, diga-se). O resultado dessa abertura é uma aproximação, ainda tímida, entre a torre de marfim dos literatos, o mercado editorial e a produção independente.

Indiferente a tudo isso, ela, a (L)literatura segue em seu processo de pluralidade e evolução, (re)escrita pelo traço, pela vida e pela voz de quem sempre encontra histórias que precisam ser contadas. É ela – também chamada de Resistência – que, afinal, aproxima as raízes nórdicas reunidas na prosa de Jon Fosse e a palavra insurgente proferida por Ailton Krenak como coisa única, ainda que completamente distinta.

.

Leia a coluna no navegador

Compartilhe a coluna no WhatsApp »